【朝霧JAM】で、富士宮の食を考える。

2001年から毎年開催され、今年で16回目となった「朝霧JAM」。富士宮市も公演しているこのイベントは、今でこそ百花繚乱の趣となってきた、“フェス”とよばれる音楽イベントの先駆けとして知られ、このイベントをきっかけに全国区となったアーティストも輩出している。このイベントの取材を通じ、富士宮の食の可能性について考えてみた。

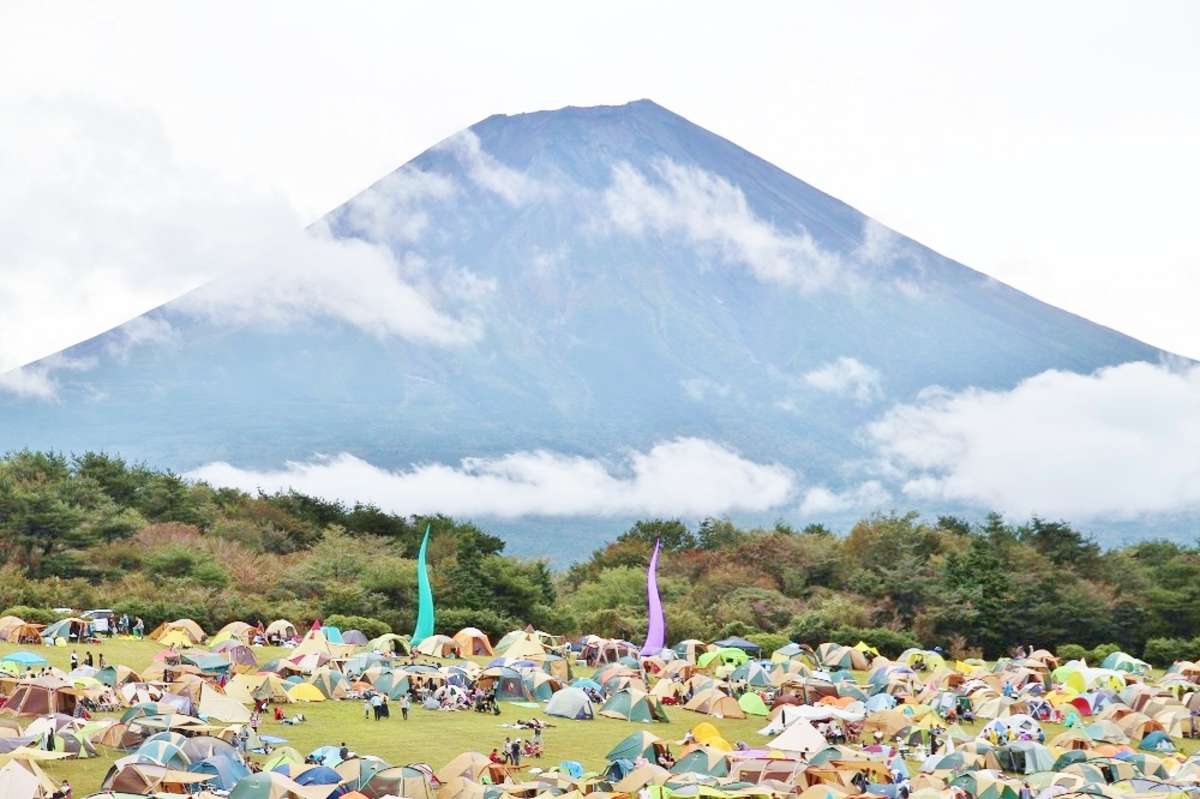

今年の「朝霧JAM」は、会場となる朝霧アリーナで10/8〜9日の2日間開催し、24組のアーティストが出演。主催者発表で1万人が来場し、初日には濃い霧や時折雨が降ったものの、2日目には雄大な富士山が会場に姿を現し、駆けつけたアーティストや来場者を大いに盛り上げていた。

2日間の、来場者の胃袋を満たしてくれるのは、ステージサイドに設けられた飲食ブースの数々。もちろん来場者はテントで自炊することもできるが、これらのブースで供されるオリジナリティあふれる食を楽しみに来ている来場者も多いとみられ、食事時になると各ブースとも一定の賑わいを見せるようになる。

特に人気なのは、やはり地元富士宮の食材を売りにしているブース。

記者が各ブースを定点観測したところ、ご存知「富士宮やきそば」の「ゆぐち」をはじめ、今年は「ニジマス」を提供する「ちさん屋」、「朝霧高原スイーツ」など。

どれも、しっかり食べる料理、というよりは、ビール片手につまめるテイクアウトフーズが人気なのは、やはりイベントの特性によるところが大きい。

そんな「朝霧JAM」だが、当初から「食」との関わりが強いイベントとしての側面もある。

地場産品のPRなどによる地域活性化の一助となる取り組みにとどまらず、ここ数年は、イベント当日に出た紙食器のゴミを堆肥化し野菜を育てるプロジェクトも行うなど、環境に対する取り組みは、他のフェスとは一線を画している。そうした活動の主体となっているのが、ボランティアチーム「朝霧JAMS'」だ。

朝霧JAMS'は、地元・富士宮市の若者を中心に結成されたボランティアチーム。「笑顔と元気のおもてなし」をテーマに、会場案内や救護活動、富士宮・朝霧PRブースの運営等を行っている。コアスタッフは40名前後、イベント当日には200名ほどが参加。上記に紹介したグルメブースも、朝霧JAMS'を含む朝霧JAM実行委員会が、地域に根ざした食材・メニューの出店者を募集し、審査した上で展開しているという。

活動の根底にあるのは、富士宮市や朝霧エリアの魅力をもっと多くの人に知ってほしいという思い。来場者に対しても、朝霧JAMが地域と自然があってこそ成り立っていること、そのためにはゴミ分別やリサイクルが大切だということをPRし、その活動レベルは国内トップクラスともいえる。来場客もそれを理解しているから、分別回収に協力を惜しまない。エコでクリーンなフェスティバルを、運営元・アーティスト・ボランティア・地域・来場客が一体となって作り上げているように感じた。

一方で、自然環境への配慮からオールナイトでの音楽イベントは行わないといった運営方針は、エコロジーの面では成功しているものの、オールナイトで音楽イベントを行っているフェスも増えて来ていることもあり、興行的には課題を抱える状況となっている。

イベント開催から10年も経過すると、そのパッケージ自体が模倣され、どこでも同じような、あるいはそれを超えるものが始まるのは世の常。だからといって、その基本コンセプトである、環境に優しいスタンスを変えてまで、オールナイトにするのも、朝霧JAMらしさが失われてしまうことにもなる。

そうした場合、これからの「朝霧JAM」を考えると、より「富士宮らしさ」を極めていく必要があるだろう。食のフードバレーを推進する我々としては、「富士宮らしさ」つまりは「富士宮の食」を、今後の朝霧JAMでいかに根付かせていくか、そしてそれが、朝霧JAMの新たな魅力のひとつとして輝いていくのではないかと考える。

「この朝霧JAMは、この先、何万年と続いて欲しい!」

これは、2日目に出演したアーティスト「クラムボン」のメンバー・ミトさんがMCで発していた言葉だ。

来場者の大多数が首都圏からきていることをしっかり意識して、どのようなイベントに進化させてこの先も続くイベントにしていくべきかを考えさせる2日間となった。