お祭りダイスキ 「宮っこ」(富士宮市民)の気質を紐解く。プチ解説「富士山 御神火まつり」ほか。

富士宮市民は本当にお祭りが大好き。1年を通じて祭事やイベント事が他の地域より断然多く感じる。これは富士山本宮浅間大社の門前町として古くから栄え、昭和初期にかけ蚕糸産業が隆盛したことなど地域の歴史や習慣が深く関わっているように思える。今回は富士宮の夏を彩る「御神火まつり」にスポットをあてつつ、見ているだけじゃ分からない、知るほどに面白い。市民と祭りの関わりをご紹介します。

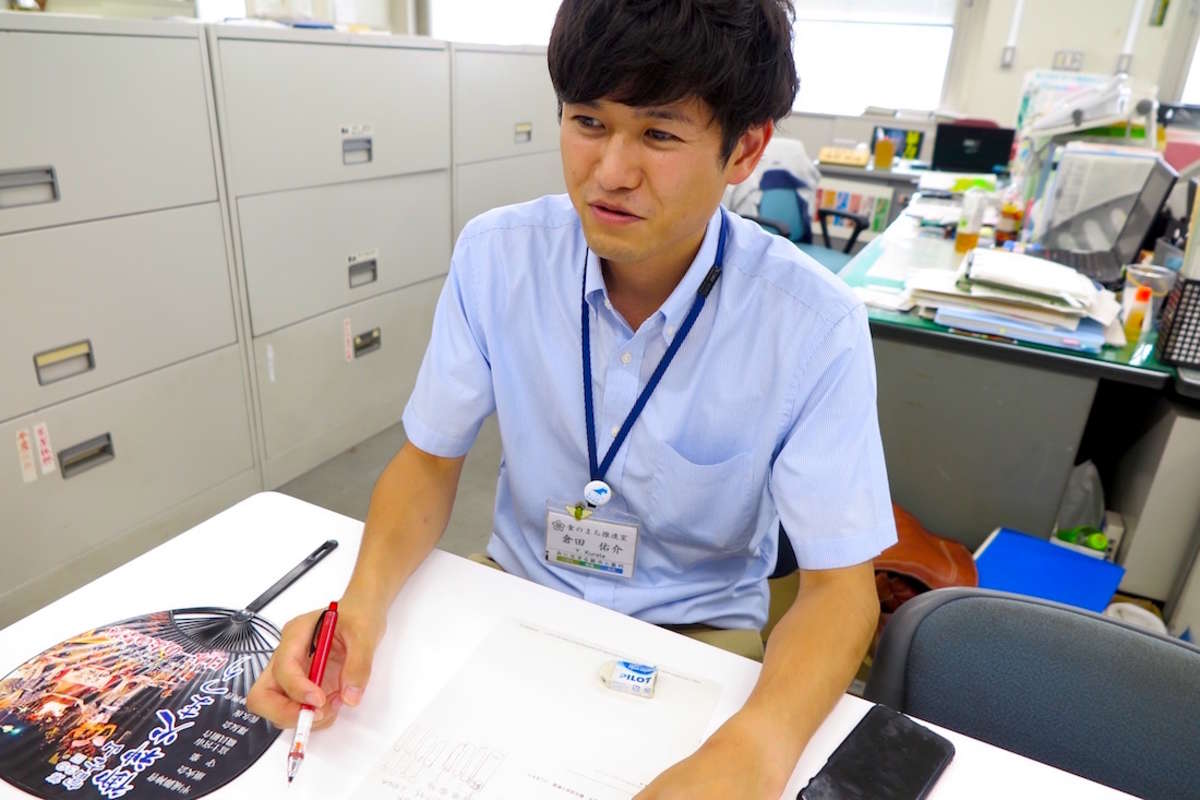

「第39回 富士山 御神火まつり」神輿部会の役員を務めた「食のまち推進室」の倉田主事に質問

富士宮市役所(4階)産業振興部 農業政策課「食のまち推進室」で話を聞きました。

富士宮市役所職員チームについて教えてください。

「富士宮市職員組合」として御神火まつりに参加させていただいてます。「市の職員組合活動の一環」になっていることが、他の神輿団体(隊)とは違う点と言えます。参加するための準備期間は年度で多少変わりますが、6月頃から本格的な準備体制に入りますね。「神輿部会」では広報活動や、神田川の清掃なども行っています。

参加する神輿団体(隊)のことを教えてください。

それぞれの神輿団体で参加人数から違っています。今年の市職員組合チームは若い世代を中心に146人が参加しました。神輿は通常80人ほどいれば担げますが。神輿には大・中・小の3サイズあり、団体によって使い分けられています。担ぎ手のかけ声や体制など細かな点は団体ごとで取り決めが違うので、逆にそれがチームの個性になっていると思います。

神輿部会について簡単に説明してください。

細かくは会則によって定められていますが。私が務めた「部会役員」は神輿部会の役員という立場で、各団体(隊)から1名選出されます。ぜんぶで神輿は8基〜8団体ですから、8人の各隊から選出された役員がいることになります。8人の役員の上に部会長と2人の副部会長がいて全体を総括してくださってます。役目としては部会長からの指示を伝え、進行等を管理する全体の運営役みたいな立場です。各団体には会長、副会長のほかに、団体ごとの役員がいてチームをまとめています。

ごへい(御幣)にだけは水をかけてはダメという決まり。覚えておきましょうね。

御神火神輿にのるのは「女性」が基本。「のり手」(通称)の選び方は団体ごとに取り決めがあり異っているようだ。市職の場合は新規採用職員(会社でいう新入社員)の女性が交代でのっている。

御神火まつりの特長のひとつ、沿道などから神輿チームに向かって水を浴びせること。見物人も積極的に参加できるこのスタイルはとても面白い。

御神火神輿は8基が参加。商店街の目抜き通りを練り歩く。団体(隊)ごとの決まりや工夫があるそうだ。

[用語説明]

● 神輿(みこし):「御神火まつり」等

人が担ぐことを前提にした作りになっている。神様の乗り物という意味。

●山車(だし)・屋台(やたい):「富士宮まつり」等

祭りで人力で押し引きして動かすもの。山のように高い作り(山型)で、人形などを飾りつけることが多い。車の上で鉦(かね)や太鼓、笛などで鳴らし演奏する。屋台(やたい)は山車の一種で屋根や飾りをかける。呼び方・呼び分けは地域でも変わる。

● 富士宮ばやし:「富士宮まつり」等

鉦(かね)や太鼓、笛などを使う。人が歩く時と、山車や屋台を引く時は演奏曲目は変わる。演奏の「競り合い」が見どころになる。静岡県の無形民族文化財。

● ごへい(御幣)

祭祀で用いる幣帛(へいはく)の一種。2本の紙垂を幣串に挟む、通常は白い紙で紙垂を作る。

* 祭り関連の用語の解釈は地域や催事内容等によっても変わります。

商店街などで配られる。祭り予定などが分かるので、まずは手に入れよう。

川昇りの順番、「川一」は1番最初に入る団体のこと。

御神火まつりの目玉「神田川昇り」。有料の桟敷席は毎年大人気。間近で見たい人たちは桟敷席の対岸で、早くから良い場所をキープする。神田川は湧き水のため冷たく、水量も多いため、入水は極めて辛いそう。

浅間大社前にある大社通り宮町商店街。神輿が出る前の昼間から賑わっている。

「流鏑馬まつり」「富士宮まつり」等にどうぞお越しください!

祭りの多い富士宮。外国からの見物人が年々増加している気がします。